Eder Noda

CIR-Unidad Sociales de la UADY

El sombrero cónico indonesio es un tejido artesanal confeccionado por pueblos originarios que utiliza hojas de palma que secan y planchan para entrelazarlas en una estructura de bambú con hilos naturales, dando lugar a esa forma conocida tan icónica del sudeste asiático, como el Nón Lá vietnamita que es de uso común en el resto de la región.

Recuerdo cuando pregunté a las y los pobladores balineses en un rústico bahasa (la lengua oficial), sobre su significado y respondieron “tegal” -terraza de arroz- y con un juego de señas indicaron un movimiento de recolección del grano.

Posteriormente fui entendiendo la vinculación del sombrero con todo un esquema comunitario agrícola y espiritual, pues no sólo se trataba de un medio de trabajo que los protege del sol, la lluvia o insectos, sino también tiene vínculos espirituales con el territorio, por ejemplo, la palma y el bambú relacionados a la construcción de casas o sus merus -montes- que inspiran esas formas cónicas de las pagodas de sus templos sagrados.

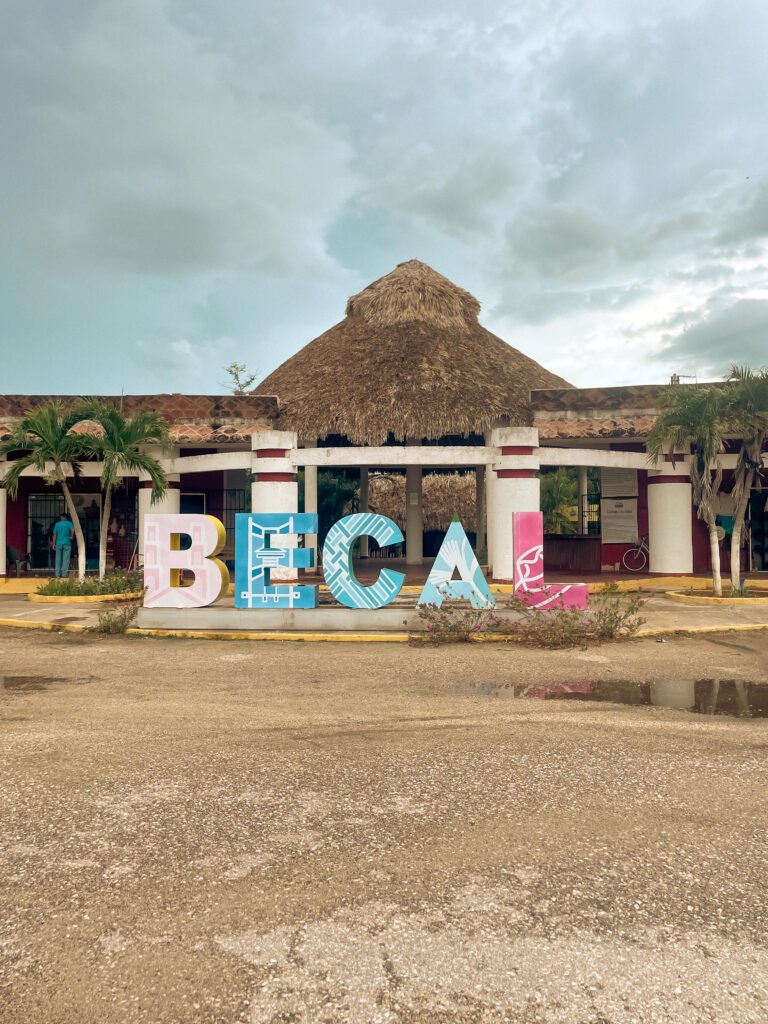

Una impresión similar experimenté tiempo atrás con los sombreros del pueblo de Bécal -localidad ubicada en el municipio de Calkiní en el estado de Campeche y actual paso del mega proyecto del tren “maya”-, cuando algunas maestras artesanas me compartieron que, antes de utilizar la planta de jipi japa para sus creaciones artesanales utilizaban el guano, una palma con la se construyen las casas mayas originarias y también representan vínculos con los ciclos del k’áax (el monte) y kool (la milpa).

Comencé a pensar que, la producción artesanal del sombrero se trataba de algo más que sólo un producto comercial y turístico, sino que más bien, constituye todo un proceso creativo que tiene como origen y final a la vida, vista como un enjambre de muchos seres que participan en ella: el jipi como una nueva planta sembrada en los solares, las maderas para los moldes, el agua o la lluvia que hace crecer la palma, la cueva que es refugio húmedo para ablandar los hilos, los aprendices del tejido y toda una cadena vital que expresa la identidad de un territorio maya.

El origen

Doña Himelda, una gran maestra del tejido y pionera de varios diseños innovadores, me contó que don Tino fue de los primeros artesanos que enseñaron a rayar el jipi, plantación originaria de Ecuador que coinciden fue traída por don Sixto García -el terrateniente del poblado- posiblemente de Guatemala y que, a través de esta vinculación se desarrollaron los primeros sombreros de jipi en Campeche a principios del siglo XX.

Otra gran maestra, doña Yolanda, una de las cuidadoras de las “cuevas del norte”, comentó que, el conocimiento del sombrero de don Tino fue transmitido a don Andrés, quienes compartieron a todos los del pueblo la técnica de manufactura, nunca fue un grupo especializado que buscara el dominio de la artesanía en la localidad, aunque existieron fuertes promotores como el caso del hacendado Sixto.

Todo lo contrario, a lo que se puede entender como un mercado de artesanías, la manufactura local del sombrero se convirtió en una escuela eco-comunitaria que generó su propio conocimiento colectivo por medio de un mutuo beneficio entre las plantas y la sobrevivencia, tal como siempre ha actuado el pueblo maya, en un vínculo profundo entre especies. Las grandes maestras me contaron que don Tino y don Andrés, al ser pioneros de la puesta en marcha de las cuevas del pueblo, continuaron las primeras generaciones de tejedores, principalmente hombres, pero no fue hasta la tercera generación que la mujer tuvo un mayor involucramiento en el arte del sombrero, siendo actualmente las abuelas del tejido.

El tejido

Es importante visibilizar que el sombrero de Bécal es primeramente un ser que ha cobrado ánimo por todo el proceso de creación que implica la actividad del pueblo tejedor, así como del tratamiento agroecológico de la palma de jipi. Por tanto, se trata de un nicho agroecológico que dio y da sustento a todo un poblado que decidió incursionar en un cambio de actividad, ante las condiciones apremiantes que iría significando la desvinculación de la milpa por condiciones climáticas, pérdida de saberes y ocupación laboral de actividades modernas que fueron conduciendo tanto a la localidad como al territorio de Calkiní a una condición de adaptación social y económica.

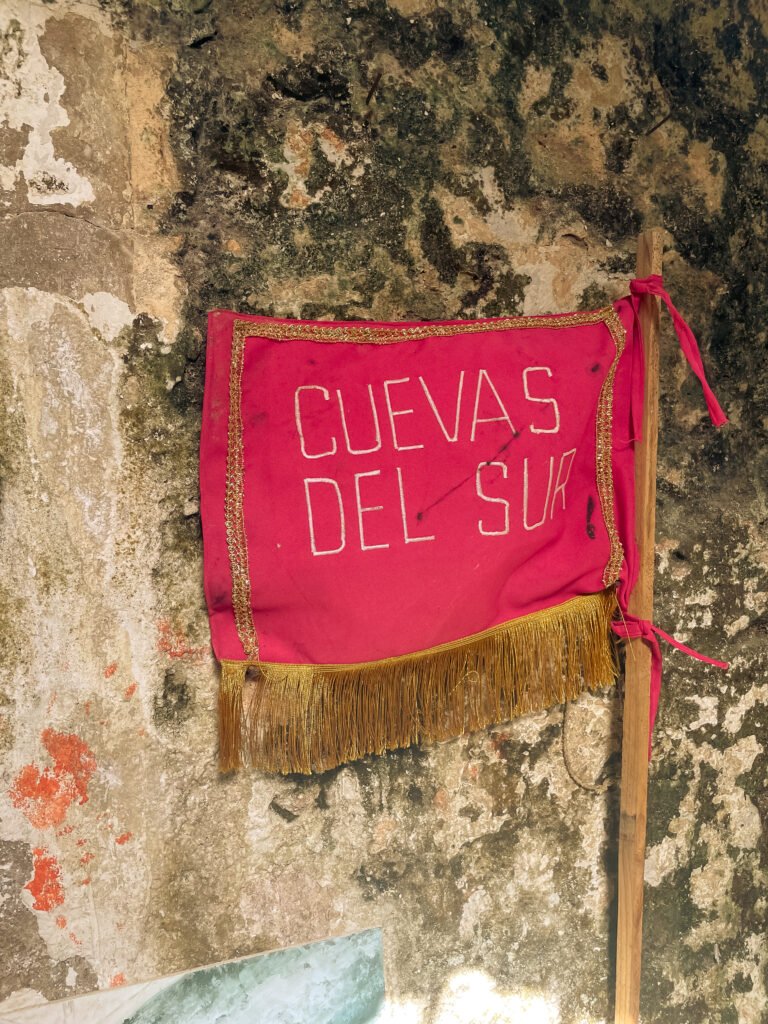

Las maestras artesanas explicaron cómo partiendo de Bécal, la técnica del tejido se fue expandiendo, primero a Santa Cruz, después a Tankuché, San Nicolás, entre otras haciendas henequeneras y localidades del territorio antes llamado kuchkabal de Ah Canul (en el maya post-clásico). Asimismo, las cuevas continuaron funcionando como escuelas y talleres comunitarios de artesanos y artesanas, pasando por diferentes momentos, desde la construcción de las cuevas del norte gestionadas por los maestros de ese entonces y la familia hacendada de don Sixto García.

En las cuevas del sur, platicando con artesanos y artesanas, me explicaron más sobre el arte del tejer sombreros, iniciando por la base del mismo que ponen en un molde de madera y comienzan por un primer amarre llamado kax nid, donde inician con el entrelazamiento de los hilos de jipi como si se tratase de un juego serpenteado, utilizando la técnica de dos puntos, entre más puntos finos vayan tejiendo, mayor es el valor el sombrero. Para el caso de los hombres se utilizan de 16 a 18 huanitos (hebras de jipi) para varios creceres (vueltas tejidas) que van dando forma al Yaxle -la mitad del sombrero- (fonética de la palabra), diferenciándose del diseño y técnica de los homólogos ecuatorianos.

Quiero resaltar a la cueva como un elemento de gran relevancia, primero porque es una innovación comunitaria para tratar los materiales, pues aprovechando la humedad natural de la cueva, las palmas se ablandan y permite un tejido fino; segundo, porque se trata de la reproducción de un mundo, es decir, para resolver un problema o lograr una adaptación, el pueblo maya va a sus saberes, su ancestralidad y obtiene respuestas.

Es la cueva un lugar de conexión vital, la madre, el origen, la matriz de la vida, la oscuridad y humedad que conecta el mundo de la superficie con otros mundos como el inframundo o Xibalbá. Así como las ceibas, las cuevas también son axis mundis, pues nos conectan con diferentes niveles del cosmos; es lugar donde habitaron los primeros mayas, donde nació el arte rupestre y también pasaba Ah Puch, el dios de la muerte y Ah Mun, el dios del maíz. Se trata de un laboratorio de la vida, ahora transmutada a una escuela, un taller de un arte vital, comunitario, biocósmico.

Las mujeres, el jipi y el territorio

Como parte de la atomización de la hechura del sombrero, muchas familias decidieron construir cuevas en sus casas, hoy en día, no todas las tejedoras acceden a una cueva, varias de ellas tienen que aliarse, agruparse o coordinar sus tejidos con otras que sí cuentan con esta bio-infraestructura tradicional, como es el caso de Doña Chari, una de las artesanas conocidas a nivel internacional que cuenta con uno de los talleres más concurridos del pueblo (Lool Jipi). Platicando con ella, me invitó a su cueva que está en el entorno de su casa, me enseñó su tejido y contó sobre un reconocimiento mundial que le hicieron en Europa como la mejor artesana del orbe.

Anecdóticamente, explicó cómo la motivaron a exportar un mayor número de sombreros para que tuvieran un impacto económico y cultural más notable, a lo que ella respondió que justo pensaba lo contrario, pues no tendría tanto sentido producir más a mayor precio cuando lo que ella deseaba era la visita de los foráneos a su pueblo para que puedan apreciar no sólo los productos artesanales sino todo el circuito culturalmente virtuoso: su arquitectura, espacios verdes, las cuevas comunitarias, las casas artesanales, su gastronomía, las festividades de la virgen de la natividad organizadas por los diferentes gremios locales, la ex casona de don Sixto, entre otros.

Nos habla de una lógica comunitaria opuesta a la capitalista.

Desde hace décadas, las mujeres han sido principales promotoras del sombrero ante el abandono de la milpa, la ocupación de los hombres en otras faenas diarias relacionadas a la construcción, los servicios turísticos y comerciales, así como las expectativas de las nuevas generaciones que buscan ir a las ciudades en busca del sueño prometido por el desarrollo. Las dinámicas del cuidado de la familia, el hogar y al mismo tiempo del legado de los saberes heredados, fueron consolidando las estrategias de sobrevivencia entre la ancestralidad y la modernidad por parte de varios grupos de mujeres.

Antes, describió doña Yolanda, las cuevas del norte -ubicadas en esa coordenada de la localidad-, por ejemplo, estaban divididas en una cueva para hombres y otra para mujeres desde sus inicios, división que se ha ido perdiendo con el tiempo, además de la falta de remodelación necesaria, hoy en día son las tejedoras las que están al frente de ellas; situación similar ocurre con las cuevas del sur -misma coordenada en la localidad-, aunque todavía continúan activos importantes tejedores. Por cierto, fueron en estas últimas, en donde escuché que solo le llaman sombreros de jipi “sin japa”, porque ya son dos historias distintas abrazadas con respeto mutuo y admiración entre dos pueblos del Sur global.

Hoy en día, por ejemplo, mediante la coordinación entre los gobiernos de Campeche y Calkiní, se construyó un parador turístico a orilla de carretera para la promoción turística del sombrero, cada local está atendido por una mujer, madre, abuela, cuidadora, tejedora, artesana y representante de varias familias que se coordinan para un mejor aprovechamiento, pues varios de sus miembros producen sombreros y otras artesanías derivadas del jipi y el guano para la subsistencia. Si bien, el parador turístico no es la forma más tradicional de producción del tejido como son las cuevas del sur y el norte o algunas casas, funciona como un paradero de exposición, pero que no representa la profundidad de una cosmogonía que se fue entrelazando con la historia etno-agrícola del pueblo.

Ante la escasez de jipi en la zona por las sequías de los últimos años que han afectado su cosecha en los solares y al ser un objeto explotable por distribuidores tabasqueños y locales que controlan la producción, los proyectos de siembra en el monte, es decir, que se dé de forma natural y regenerativa aplicando los conocimientos ancestrales de la milpa e investigación agroecológica sostenible, comienza a vislumbrarse como un gran proyecto descolonizador, un sueño sentipensante de la comuna de tejedoras, aquellas que aún resguardan las profundas conexiones con las cuevas, las plantas, la herencia inmaterial de su cultura y el cuidado de su entorno.

El sombrero no es un objeto turístico, es un sujeto más que forma parte del nuevo paisaje de un pueblo maya que resiste.

¡Qué readable! Este texto es como un sombrero de jipi hecho con alma y mucho jipi: tan detallado que te da astenia, pero tan rico en anécdotas que te engancha. Las grandes maestras y las cuevas me parecen un sistema de soporte biocósmico digno de la NASA, aunque su objetivo sea más prosaico: sobrevivir y no morir de hambre. La idea de que las cuevas son escuelas y la madre de la vida es tan maya que hasta Xibalbá debe estar conmovido. Y la lucha de las tejedoras por mantener el arte sin convertirse en una fábrica capitalista es épica, ¡más épica que encontrar un huanito perdido en un sombrero perfecto! Un artículo que te deja con la sensación de haber participado en una ceremonia maya modernista, donde el jipi y el territorio son más que un material, son la fuerza vital que teje el futuro (y el pasado) de forma imparable.quay random